ピエル・パオロ・パゾリーニ生誕100年を記念してリバイバル上映された「王女メディア」(Medea 1969)。

「テオレマ」に続き鑑賞しました。

赤茶けた大地に飛び交う血と肉片。

映像を観ているだけで、口の中がカラカラと乾いてきそうなくらい容赦なくギラつく太古の光と空気。

よく知られた神話世界を土台としていることを口実に、時空を大胆に組み替えてしまったパゾリーニならではの異空間が広がっていきます。

冒頭、早速、生贄に供される青年や、この映画が最初で最後の俳優仕事になったイアソン役のジュゼッペ・ジェンティーレはじめ、随所に登場する古代の若者たちはいずれもパゾリーニがいかにも好みそうな無邪気にセクシャルな風貌をもっていて、演技らしい演技をほとんど感じさせません。

対して女官や巫女などに扮した女優陣は、まるでそのまま土から生えてきたような無垢さと土俗を併せもち、寓話的な存在感を漂わせつつ場の空気をかき混ぜていく。

ヴィスコンティ映画でオーセンティックな衣装美を司ったピエロ・トージが、この映画ではパゾリーニの世界観に確信犯的追従を示し、まるでホドロフスキーが「デューン」で空想した惑星人たちが着たかもしれないような異形のコスチュームを揃えて圧倒します。

マリア・カラスは歌いません。

それどころか、台詞自体も極限まで切り詰められています。

しかし、その強烈な存在感。

血と汗、土埃に塗れたパゾリーニ世界でもしっかりプリマドンナとして屹立しています。

忘れられていたケルビーニの傑作「メデア」は、実質、カラスとトゥリオ・セラフィンがスカラ座で復活させたオペラです。

カルメンやアイーダ、トスカはともかく、メデアだけはカラス以外考えられない、そういう時代がかつてありました。

彼女が、このおよそオペラ歌手カラスとはかけ離れた役柄である「パゾリーニのメディア」を引き受けたのも、メデア=カラスという、自他ともに認める、あるいは認めざるを得ない関係性があったからなのでしょう。

1960年代末、最早おばさん以外の何者でもない歌姫の顔面がどしどしアップで捉えられていきますが、眼光だけで大地や太陽と対話しているようなカラスの演技は、映画的というより祭祀演劇的といってもよいくらいストロング。

しかし、それでもなお、映像として形を成してしまう不思議な説得力と美しさがあります。

それだけに、物語の最後、「万策尽きた」と叫ぶメディアの崩壊した顔面のその惨めで醜いこと。

よくカラスがOKを出したものだと思います。

さて、「王女メディア」は、日本人にとってみると、かなり戸惑いを抱かせる映画でもあります。

随所に謡曲のような古典芸能音楽が被せられているのです。

メディアが息子たちを殺害するシーンでは有名な「平家物語」の一節が三味線と地唄で奏でられ、失笑混じりの違和感がとめどもなく噴出してくる奇妙な体験を味わうことになります。

パゾリーニはこの音楽によっておそらく純粋に感覚的な世界の異化効果を狙っているわけですが、平家物語の節回しを身体に染み込ませてしまっている日本人にとっては、監督の意図とは全く違った異化効果が現れてしまう。

いくらパゾリーニが勝手にイメージした古代の神話劇だといっても、江戸時代の古典芸能音楽がこの映像にはまりこむはずがありません。

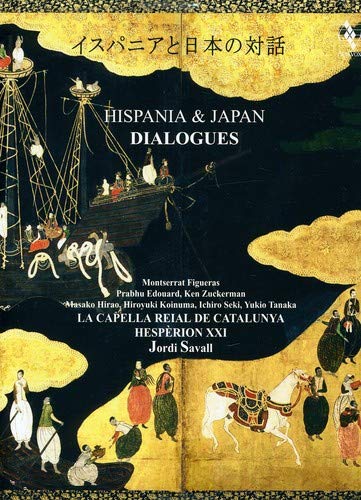

これはパゾリーニの表層的なエキゾチシズムが生み出した奇怪な事態ですが、こういう勘違いは彼だけではなく、例えば古楽の権威、ジョルディ・サヴァールですら、かつて桃山時代と江戸時代後期の音楽を一緒くたにして豪華なアルバム("Hispania & Japan-Dialogues")を自慢げに製作してしまったりしていますから、中途半端に日本民族音楽を齧ったヨーロッパ人が引き起こしてしまいがちな珍現象なのかもしれません。

これは他のシーンで使われている中東やチベット仏教系の音楽にもいえるはずで、チベット人がこの映画を観たら同じような違和感に襲われるような気がします。

ただ、考えようによっては、「王女メディア」をこのように珍妙な違和感まじりで鑑賞できるのは日本やチベットの人たちの特権とも言えるわけで、メタな視点で見れば、異化効果が輻輳する傑作奇想映画ともいえそうです。

![王女メディア 2Kレストア版+ドキュメンタリー 王女メディアの島 ブルーレイ [Blu-ray] 王女メディア 2Kレストア版+ドキュメンタリー 王女メディアの島 ブルーレイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FqWRrRL-L._SL500_.jpg)