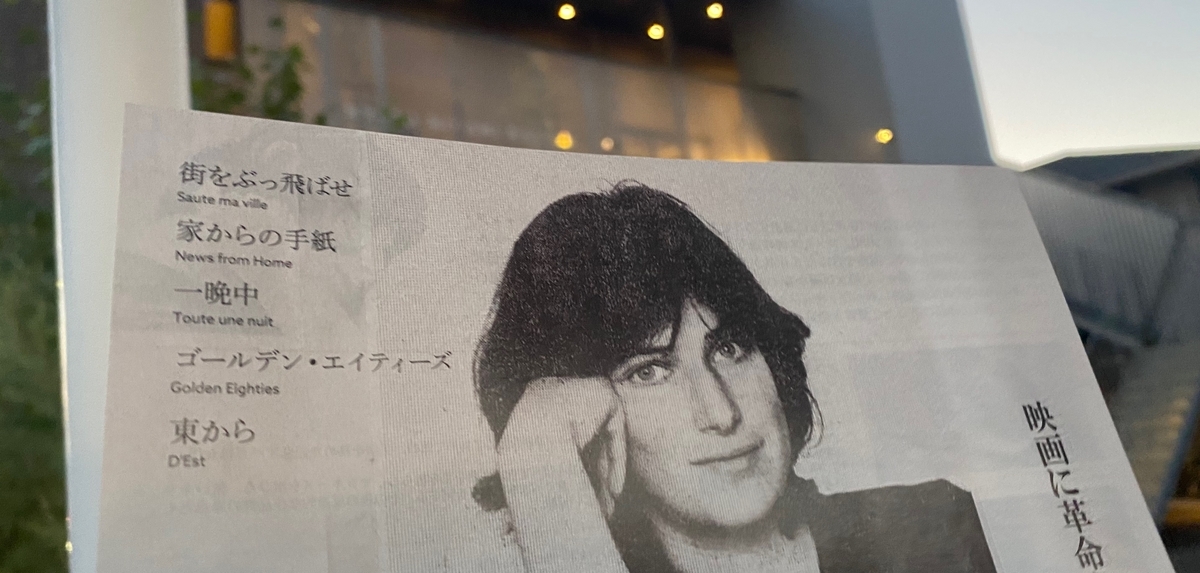

昨年に引き続き、マーメイドフィルム主催、コピアポア・フィルムの配給でアケルマン(Chantal Ackerman 1950-2015)のレトロスペクティヴ「シャンタル・アケルマン映画祭2023」が各地のミニシアターで開催されました。

前回上映作品に加え、卒業制作の短編「街をぶっ飛ばせ」を含む5作品が追加されています。

昨年公開作に劣らず、いずれも一筋縄ではいかない、かなり特異な性質をもつ映画が並んでいて、それぞれに楽しめましたが中でも「東から」( D'Est 1993)に強く惹かれました。

90年代のはじめ、ソビエト連邦崩壊直後における東独や東欧諸国の一部、そしてロシアの光景が映し出されています。

一応、ドキュメンタリーにカテゴライズされる作品です。

しかし、ナレーションもテキストによる説明も一切ありません。

具体的にどの国のどこが撮影されているのか、それすら映画の中で明示されることはありません。

延々と115分間、農村や都市、個人や群衆の姿がとらえられているだけの映画です。

ときどき人々の話し声が聞こえますが、その言葉で何が伝えられているのか、字幕によるサポートもありません。

ただ、おそらくその日本語訳がわかったところで、あまり意味はないのだと思います。

何も特別なドラマをもっていなさそうな人物たちとその周辺をとらえた光景が連続していきます。

どうやら途中で少しくらい眠ってしまっても内容理解に大きな影響はなさそうな映画と早々に判断し、深く座席に腰を沈めて鑑賞していました。

ところが、いつまでたっても睡魔が襲ってこないのです。

望洋とした田舎や殺風景な都市の風景は特に美しいわけではありません。

カメラの前に現れる人物に美男美女はほとんどおらず、大概くたびれた風情を漂わせている市井の生活者です。

被写体としての特別な魅力はほとんどありません。

しかし、目が離させなくなってくるのです。

この映画には三様の視線がとても構造的に、執拗なまでに、仕組まれています。

一つはアケルマンの視線。

第二に、写される側の視線。

そして、もう一つは、一つめと二つめの視線の「関係性」をみようと探らざるを得なくなってしまう鑑賞者の視線です。

何もせず、ただ座っていたり、お茶を飲んでいるだけの人たちが登場します。

彼ら彼女らにアケルマンはどんな「要求」をしていたのでしょうか。

おそらく、ありのままの姿をそのまま静かに示してほしいと伝えているのでしょうが、カメラを前にした人々からは、その、監督の指示すら無効化してしまうような、「何もしていない存在」としての異様な存在感が漂ってきます。

映画の後半では、モスクワ市街と思われる寒空下の街頭に果てしなく続く群衆の行列が写しだされています。

カメラは行列の前をきわめて滑らかに水平移動していきますが、その「視線」を意識している人もいれば、全く意に介していない人もいます。

ここでも、余計な「心情」のような要素は徹底的に排除され、「存在」だけがただただ示されています。

「異様に普通」な情景です。

アケルマンは自らの「視線」を巧にその場に溶け込ませ、群衆の「存在」だけを抽出するという離れ技を実行しているのです。

街に溶融しているようでいながらあまりにも断固としたアケルマンの視線は、「家からの手紙」(News from Home 1976)の中で、すでに確立されていました。

アケルマンは、ニューヨークの街にカメラをドンと据えながら、驚異的な胆力でそこに存在する人物事物の「存在」を抽出しています。

特にNYの地下鉄車内をとらえた映像は、明らかにカメラの存在を乗客に知られているはずなのに、反抗的な乗客から抗議や暴力を受けることなく、延々と淡々と車内の様子が写しだされています。

彼女の「視線」は、まったくフラつくことがないのです。

例えば今の東京で、こんな撮影ができる人がいるでしょうか。

おそらく固定カメラを電車内に置いた瞬間、そこに真の「存在」は無くなってしまうように思えます。

「東から」でも、アケルマンの「視線」は一定のリスペクトを被写体に投影しつつも、断固としています。

そして、これがとても印象的なのですけれど、写される側の人々も実に断固としているのです。

街頭や駅の構内で、ひたすら何かを「待っている」人々。

うんざりしているようにも、疲れ切っているようにも見えますが、そこには不思議と「衰弱」を示すようなマイナスのオーラが感じられません。

誰もが「そのまま」存在しているだけなのです。

人々が豊かさを謳歌しているわけではもちろんありません。

かといって、貧しさに打ちひしがれているわけでも、全くありません。

ソ連崩壊直後の東側世界の人たちの姿を勝手に「弱っている」と想像してしまいがちな鑑賞者の期待は見事に挫かれることになります。

アケルマンの視線と写される側の視線はほとんど交錯しません。

しかし、だからこそ、その潔いまでの断固としたもの同士の「関係性」が映像にとらえられているのです。

写す側も写される側も、一切、媚びていないその有り様が異様な緊張感を生み出し、鑑賞する側の視線を眠気から遠ざけてしまいます。

左から右へ、あるいは右から左へ、アケルマン独特の水平移動スタイルで撮影された映像が繰り返されていきます。

しかし、明確に一方向を示すベクトルをもって動いていると思っていたのに、いつの間にか、場面が最初の場所に戻っているような感覚にも襲われます。

「線」としてみていたら、それが実は「円」だったと知らさせたような気分。

結果、この映画の中では、鑑賞者の多くが「方向感覚」を失ってしまい、あらゆる「物語性」もそれにつられて雲散霧消してしまうのです。

だから余計、「断固とした視線」同士の関係性だけが浮かび上がってくるようにも感じられました。

眠気どころか、頭がキリキリしてくるような「構造」的な映画です。

(ただし、もし、二日酔いの寝不足脳で観たとしたら確実に熟睡する自信があります)

映画の終盤近くに、あるリサイタルの情景が挿入されています。

音楽らしい音楽がほとんどない「東から」の中で、アケルマンが最後に観客へのプレゼントのように置いているシーンです。

舞台に登場するチェリストはナタリア・シャホフスカヤ(Natalia Chakhovskaia 1935-2017)、演奏している曲は、ボリス・チャイコフスキーの無伴奏チェロ組曲の中の一曲です。

数分程度の場面ですが実に情感豊かなチェロの音色とテクニックを確認することができます。

シャホフスカヤは、アケルマンとも非常に親しい関係にあったチェリスト、ソニア・ヴィーダー=アサートン(Sonia Wieder-Atherton 1961-)のチャイコフスキー音楽院時代の師匠にあたります。

ソニアの姉であるクレア・アサートンが「東から」でも編集を手がけていますから、そうした関係からも、シャホフスカヤのリサイタルが挿入されたのかもしれません。

なお、ヴィーダー=アサートンはのちに、イメージ劇"D'Est en musique"をプロデュースするなど、この映画から多くの影響を受けているようです。