今回の「シャンタル・アケルマン映画祭」で公開された5本の中で、とりわけ音楽が印象的に使われていた作品が、「囚われの女」(La Captive, 2000)、です。

登場する楽曲は主に3曲です。

最初はラフマニノフの交響詩「死の島」。

スタニスラス・メラール演じる主人公のシモンが、「囚われの女」アリアーヌ(シルヴィー・テステュー)を尾行する冒頭のシーンから強烈な音響で画面に被ってきます。

舟の運行を思わせるような5/8拍子の重苦しい音楽が、無表情に近いメラールの青い瞳にとびきりの不穏さを共鳴させ、ラフマニノフにしては前衛に傾斜した不協和音の洪水が波のように押し寄せます。

「死の島」にこんな使い方があったのかと思わせるほど、強烈な印象を受けました。

ウラディーミル・アシュケナージがロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団を指揮したDECCAの録音が採用されています。

パッとした成果が上がっていなかった「指揮者アシュケナージ」初期を代表する名演で、コンセルトヘボウの美音が効果を発揮しています。

使用されている部分は主に冒頭からの数分間。

延々と暗闇を進む不安定な曲想が大きくうねって盛り上がる直前で素早くフェードアウトします。

ベックリーンの有名な絵にラフマニノフがインスパイアされた楽曲ですが、絵も音楽も当然に「死」へのベクトルが強く意識されていることは言うまでもありません。

この音楽が全編を覆うモチーフとして使用されているその意味は、映画の最後で明らかにされます。

なお、「囚われの女」の11年後に撮られた「オルメイヤーの阿房宮」では、ラフマニノフに代わって、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」第1幕への前奏曲が「舟」のBGMとして使われています。

十分象徴的な使い方なのですが、「囚われの女」における「死の島」ほどの効果はあげていないようにも感じられました。

さて、2曲目はシューベルトの「アルペジョーネ・ソナタ」の第1楽章です。

シモンとアリアーヌが睦あう、奇妙で切ないベッド上でのシーンで使用されています。

シモンはリモコンを使ってこの音楽を再生しています。

プルーストの原作に敬意を表してなのか、古風な建造物や車、ややクラシカルな衣装が使われているので設定されている時代がときどき曖昧になるのですが、こういうちょっとした仕草で作品の同時代性が鑑賞者に伝えられます。

また、この場面では途中で隣室にいるシモンの祖母が咳き込む音が聞こえます。

祖母は深夜に音楽をスピーカーで鳴らされて迷惑なのでわざと咳き込んで孫に伝えようとしていることが明白なのですが、アリアーヌとの逢引に夢中なシモンは、本当に祖母の調子が悪いのかと勘違いし、隣室に向かって声をかけます。

主人公がかなり理性を失っている状況が示唆される、スタティックなのに「狂気」を無駄なく伝達するアケルマンらしい演出術がみられる場面です。

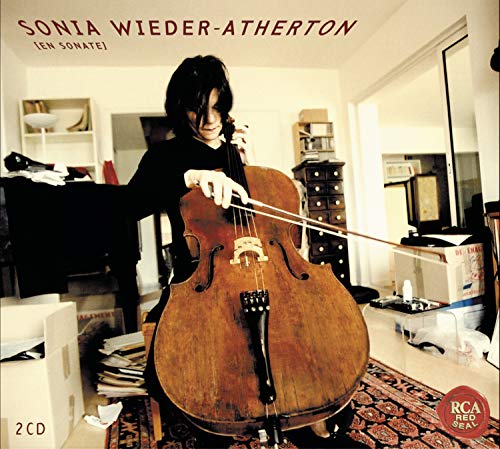

演奏は、ソニア・ヴィーダー=アサートン(Vc)とイモージェン・クーパー(Pf)によるものが使われています。

実は、「囚われの女」が撮影される以前、アケルマンはこのチェリストの演奏をとらえた映像を作成していました。

デュティユーの無伴奏チェロ曲「ザッハーの名による3つのストロフ」の演奏が映された12分ほどの小品(1989)ですが、背景で奇妙な小芝居が演じられるなど、単に演奏をとらえたドキュメンタリーではありません。

ソニアの妹、クレア・アサートンは編集を手掛ける映画人で、80年代からアケルマンと仕事をしています。

この「囚われの女」でも編集を担当していますから、姉妹で本作に関与していることになりますが、「アルペジョーネ・ソナタ」の演奏自体は映画のためのオリジナルではなく、既発の録音から採用されたようです。

シンプルな、いかにもシューベルトらしいメロディアスな曲で、表面的にはシモンとアリアーヌの語らいにふさわしい音楽のように感じられます。

しかし「アルペジョーネ・ソナタ」は、周知のように、本来チェロのための作品ではなく、今は絶滅してしまった楽器アルペジョーネ用の楽曲です。

ということもあってか、音程を取るのが実は結構やっかいな作品で、テクニシャンとよばれるチェリストでもハズすことがある隠れた難曲だと思います。

ちょっとしたことで破綻しそうなこの曲のもつ不安定さをアケルマンは活かそうとしたのかもしれません。

3曲目はモーツァルト「コジ・ファン・トゥッテ」からフィオルディリージとドラベッラの二重唱。

これは既存の録音が使われているのではなく、アリアーヌとある女性が窓越しに歌い合う場面で登場するメロディーです。

(この場面の前、シモンが手慰みにピアノを弾くときにもちょっと使われています)

「女同士」の感情、男にはわからない「結びつき」を暗示する象徴的な音楽として効果を上げていました。

アケルマンはモーツァルトの音楽をすでに「アンナの出会い」でもちょっと使っています。

アンナがパリに戻り、ジャン・ピエール・カッセル演じる男とドライブしている最中、ラジオから流れるのは「ドン・ジョヴァンニ」からの一節。

この男の本来の性質を音楽で暗示するために挿入されたと感じました。

また、「オルメイヤーの阿房宮」ではニナによって「アヴェ・ヴェルム・コルプス」が印象的に歌われます。

ラジオから雑音まじりに聞こえたり、音程がおかしい素人に歌わせたりと、直接的にモーツァルトの音楽を使わないところが、逆にアケルマンのこの作曲家への深い愛情を感じさせます。

![シャンタル・アケルマン Blu-ray BOX II(『囚われの女』Blu-ray、『オルメイヤーの阿房宮』Blu-ray、『ある日、ピナが…』DVD)[Blu-ray] シャンタル・アケルマン Blu-ray BOX II(『囚われの女』Blu-ray、『オルメイヤーの阿房宮』Blu-ray、『ある日、ピナが…』DVD)[Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41WVOuQTAWL._SL500_.jpg)

![モーツァルト『コジ・ファン・トゥッテ』全曲 [Blu-ray] [Import] モーツァルト『コジ・ファン・トゥッテ』全曲 [Blu-ray] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/51EppuA+eLL._SL500_.jpg)