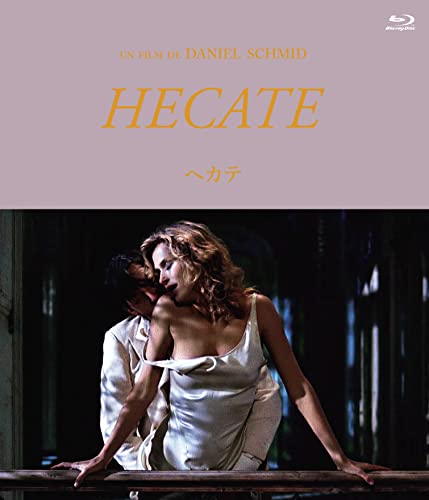

8月23日(2023年)からアマゾンPrime Videoで「ヘカテ」(Hécate, maîtresse de la nuit 1982)の見放題配信がはじまりました。

ダニエル・シュミット(Daniel Schmid 1941-2006)の代表作の一つであるこの映画は、2021年、彼の生誕80年を記念して各地のミニシアターを中心にデジタル・リマスター版が上映されています。

今回の配信ソースもこのバージョンによるものとみられます。

鑑賞してみました。

制作翌年の1983年、ヘラルド・エースの配給で本邦公開されていますが、もちろん、リアルタイムでは観ていません。

おそらく地上波テレビ放送による日本語吹き替え版を観て以来、かなり時間を経ての再鑑賞となりました。

そのテレビ版の印象があまりよくなかったのかもしれません(フランス領事役の声優は渋くて良かったのですけれど)。

シュミット映画の中ではかなりメジャーな一本なのですが、「今宵かぎりは・・・」「ラ・パロマ」「トスカの接吻」といった作品ほど惹かれることがなくて、21年の劇場リバイバル上映もスルーしていました。

しかし、今回の配信を観て、その素晴らしさにあらためて気がつき、感銘を受けています。

ベルナール・ジロドーとローレン・ハットンという、典型的な美男美女を揃えて制作された「ヘカテ」は、それまでのシュミット作品を特徴づけていた実験性、アート映画的な雰囲気がかなり抑制されています。

1930年代のモロッコを舞台に、愛欲に満ちたメロドラマが繰り広げられるその内容は、幅広い観客層を意識した作風で貫かれ、筋書き自体に難解さは皆無と言えるでしょう。

クロチルドという地獄の女神=ヘカテを思わせるような絶世の美女を、いけすかない外交官が盲目的に愛し自滅していくという、おおまかな内容としては典型的な「ファム・ファタール映画」といえると思います。

ポール・モランの小説を原作とするこのプロット自体、再鑑賞しても当然に変わるわけがありません。

しかし今回見直してみて、この作品は単なる「ファム・ファタール映画」というより、観る人によっては、さらに違った「毒味」の旨さが楽しめるのではないか、とも思えてきました。

主人公の外交官ジュリアン・ロシェルの回想というスタイルで始まるこの映画の中で、彼は首尾一貫して、自らの愚かさを反芻していて、実際、彼が狂気の世界に落ち込んでいくプロセスが執拗に描写されていきます。

しかし、どんどんやさぐれていくロシェルに感情移入すればするほど、観ているこちらは、なんとも言えない快感をおぼえてくるのです。

ザティスティックな見方をしているというわけではなく、むしろ、彼が確実に破滅に向かっていく、その「墜落していく感覚」が共鳴してきてしまい、たまらなく心地よくなってくるのです。

ですから、むしろこれはかなりマゾヒスティックな喜びなのかもしれません。

フランス本国から遠く離れた異教の国モロッコで、身分を保障されながら、現地で出会った人妻(しかも夫はシベリアに遠征中)との逢瀬を愉しむ。

男性なら一度は経験してみたいような結構すぎる身分を得ている主人公に、虚構性の塀をのりこえ、共感する、あるいは一体化することができた場合、この映画は、とんでもなく「堕ちる快楽」を約束してくれる作品なのです。

もちろん、この快楽は、イケメン外交官と同一化するという、相当に厚顔無恥なナルシシストでないと得ることはできないわけですが。

ただ、そういった鑑賞者の「破滅願望」をグラグラと煮出してくれるという意味では、「ラ・パロマ」以上にシュミットの手法は洗練されているといえるかもしれませんし、この監督のもつ「自己愛性」も垣間見得てくるように感じます。

実は、運命を狂わすような女がいるわけではないのです。

男の方が、頼まれもしないのに、勝手に破滅していく、その「愉しさ」をシュミットは見事に映像化しています。

「ヘカテ」は、「運命の女」ではなく「堕ちていく男」の映画です。

デジタルリマスタリングによって、レナート・ベルタの耽美的カメラ術が素晴らしい色気を取り戻しているようです。

モロッコの乾いた空気だけでなく、海岸に走る炎や怪しげな少年売春館の陰鬱とした風情など、ベルタのカメラは一瞬も弛緩することなく、情景を官能的に映し出していきます。

従来版ではつぶれていたような色調が回復したことで、クロチルドの館を飾る見事なタイル装飾の一つ一つが鮮やかに確認できます。

細部において、しっかりアート性をシュミットは意識しているのです。

脇役陣の素晴らしさも再発見できました。

フランス領事を演じるジャン・ブイーズの、まるでロシェルが堕ちていくことを知っているかのような、冷徹に達観した眼差し。

怪優ジャン=ピエール・カルフォン演じる同性愛者マサールの醸し出す、いるだけで不気味な雰囲気。

「ラ・パロマ」の世界から抜け出してきたかのような売春宿のやり手老婦人などなど、至るところに実はダニエル・シュミット色をした人物が巧妙に配されています。

カルロス・ダレッシオの音楽は、ペーア・ラーベンほどではないにせよ、十分に頽廃的な安っぽさを旋律で表していて、ときおり混じりこむモロッコ現地の音楽と絡みあい、映画世界に奥行きを与えています。

シュミット映画にしてはおそらく高バジェットで制作された「ヘカテ」は豪華な衣装や美術がふんだんに使用されていて、これも見どころの一つです。

そして、ジロドーの衣装は、クリスチャン・ディオールが手がけています。

真っ白いスーツが、主人公の転落具合にあわせるかのように砂塵と汗で薄汚れていきますが、その高級感は失われません。