開館60周年記念

京都画壇の青春 ー 栖鳳、松園につづく新世代たち

■2023年10月13日〜12月10日

■京都国立近代美術館

京近美、開館60周年記念特別展シリーズの第4弾です。

今年の2月、開館記念の初回企画にこの美術館がとりあげた画家は甲斐荘楠音(1894-1978)でした。

本展では、その甲斐荘とやや因縁めいた関係にあったと思われる京都画壇の寵児、土田麦僊(1887-1936)をキーパーソンとして扱っています。

単に京都近代の日本画を総花的に展開するのではなく、目まぐるしく画風を変化させた麦僊を中心に据えつつ明治末期から昭和初期における京都画壇を回顧するという、ちょっと工夫を加えた特別展です。

(通期展示の作品も多いのですが、11月14日を境として前期・後期に分かれます。なお写真撮影は全面的にNGです。)

甲斐荘楠音からみると、土田麦僊は、ややきつい言い方をすれば「仇敵」ともいえる存在だったのかもしれません。

第5回国展に楠音が出品を試みた「女と風船」が麦僊によって拒絶された、いわゆる「きたない絵」事件がよく知られています。

ただ、この「事件」については、楠音の一方的な証言しか伝わっていませんし、結局、彼は麦僊が強い影響力をもっていた国展に、事件の直後、ちゃんと会員として認められているわけですから、麦僊側の意図が本当はどこにあったのか、実は、よくわからないところがあるように思えます。

楠音の評価が高まる中、短絡的にみてしまうと、「麦僊は意地悪な排他主義者」というイメージにつながってしまうエピソードでもあります。

個人的な好みはともかくとして、画業全体の評価からみれば、甲斐荘楠音を土田麦僊の上におく人はほとんどいないわけですから、京近美としては、先に開催した楠音展とバランスをとる意味でも、今回は麦僊にスコープをあてておこうという思惑が少しあったのかもしれません。

本展のタイトルにある「青春」には二つの意味がかけ合わされています。

「開催趣旨」に記載されている通り、一つはこの時期の京都画壇そのものがもっていた、東京や西欧との対峙から生まれた「過剰さや繊細さ」にみられる青春性です。

そしてもう一つは、その中心的役割を担った画家たちが、年齢的にもまさに青春時代にあったという意味です。

特に、後者の意味を鑑賞者に意識させる目的なのでしょう、とても珍しいことに、本展では作品名を記したボードに、画家の、描いたときの「年齢」が併記されています。

土田麦僊初期の代表作である「罰」(1908)や「髪」(1911)といった細やかな筆致による写実的風俗画が描かれた当時、彼はまだ20歳代の前半でした。

他方、師匠の竹内栖鳳は40歳代の半ばを迎えつつある壮年期です。

麦僊の面白いところは、栖鳳らしい写実の美しさを見事に受け継いでいながら、あっという間に全くスタイルを変えてしまう、その変わり身のダイナミックさにあります。

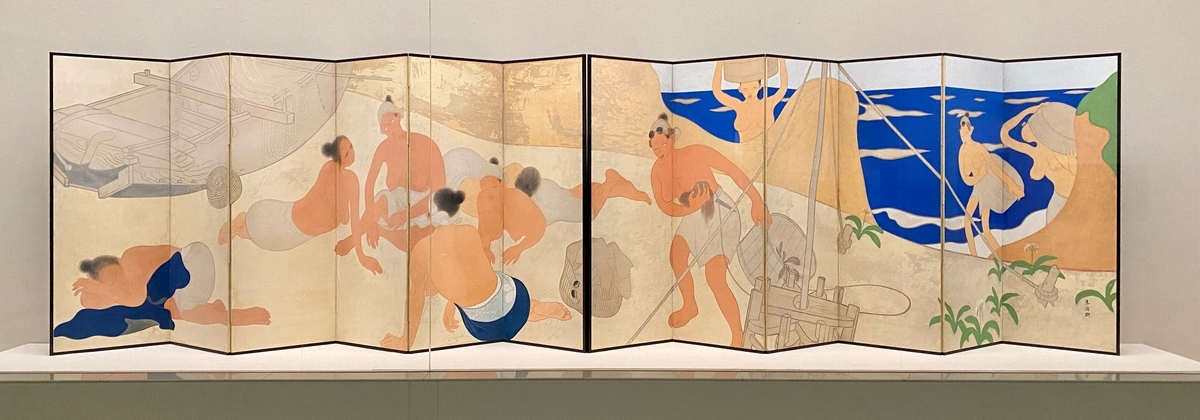

栖鳳スタイルが残る「髪」のわずか2年後、1913(大正2)年に発表された六曲一双の大作「海女」では、写実的な筆使いが放棄され、人物の表情などには極端なデフォルメがみられます。

画風というより人間性そのものが変わってしまったのではないかと思わせるくらい劇的な変化に驚きます。

竹内栖鳳は「海女」の文展出品について「かなり危険」だと忠告したほどでしたが、この作品は、諸々議論をよんだものの、第7回文展で入賞してしまいます。

青春時代にいた画家と、時代そのものがもちはじめていた青春性が合致してしまった代表例といえるかもしれません。

しかし、結局、その後の文展は若い画家たちのエネルギーを受け止めることができなかったようです。

旧態依然とした審査方針に不満を爆発させてしまった麦僊は、小野竹喬や村上華岳等と1918(大正18)年、国画創作協会を立ち上げ、文展と袂を分つことになりました。

ところが麦僊は、「海女」でみせた極端な前衛性を、自由に創作できるようになったはずの国展の場に移ったにもかかわらず、またも変えてしまいます。

東京国立近代美術館が所蔵する彼の代表作の一つ「湯女」(1918・重文)は、第1回国展にだされた絵画ですが、ここでは、斬新なデザイン性は感じられるものの、伝統的な「古典」の様式美が濃厚に回帰しているのです(本展には出品されていません)。

渡欧後には、「巴里の女」(1923)で表現されたように、日本画の枠自体を超えたスタイルの作品も発表するなど、麦僊の画風変化は一向にとどまりませんでした。

ただ、大正も末期を迎える頃になると、「舞妓林泉」(1924)に代表されるような、華やかさと伝統的な古典性に西洋的なデザイン性をもとりこんだ、独特の「麦僊スタイル」に落ち着いたようではあります。

しかし、ようやく画風が大成されたのも束の間、1936(昭和11)年、49歳の若さで亡くなってしまうのです。

佐渡島から僧に連れられて智積院に入ったものの、絵への情熱からここを勝手に抜け出して画壇に飛び込んだ土田麦僊という人は、亡くなる直前まで「過剰」なまでに新しい表現を模索しつつ、晩年には、極めて「繊細」な画風を確立したという意味で、クリシェ的な表現ではありますが、その生涯そのものが「青春」だったのかもしれません。

さて、師匠であった竹内栖鳳は1942年まで生きていますから、画家麦僊の一生をまるまる見届けたことになります。

本展は、「青春時代の画家たち」をはさむように、最初と最後に栖鳳の作品が置かれています。

冒頭には1901(明治34)年に描かれた「羅馬古城図」が、山元春挙や上村松園といった、麦僊たちよりも一つ前の世代による絵画とともに飾られています。

そして締め括りの場所には、1937(昭和12)年の「若き家鴨」が紹介されていました。

京都画壇自体の青春時代と、そこを舞台に奮闘した若い画家たちの姿、その両方をしっかり確認していた人物こそ、栖鳳だったということなのでしょう。

麦僊がこの企画の「コア」であるなら、栖鳳は「フレーム」として象徴的に扱われています。

とてもよく練られた展覧会と感じました。

(竹内栖鳳の「コア」については、お向かいの京都市京セラ美術館において開催されている栖鳳展でたっぷり堪能することができます)

なお、本展では本格的な図録が制作されていません。

小冊子的なカタログが用意されているだけです(900円)。

前々回の企画だった「Re:スタートライン」展で凝りに凝った図録を制作したため、体力と予算を使い果たしてしまったのでしょうか。

ちょっと残念ではありますが、「京都画壇」を扱ったビジュアル本は山ほどあり、本展で異曲同工の図録を出版してもあまり意味はないと判断されたのかもしれません。

麦僊を中核にはしていますが、しっかり甲斐荘楠音の作品も展示されるなど、登場する画家たちは実に多彩、かつ、彼ら彼女らの代表作が揃えられていました。

見応え十分の企画展です。