進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち

■2024年1月18日~4月7日

■福田美術館

竹内栖鳳(1864-1942)をコアとして彼の師弟たちによる作品を福田美術館自前のコレクションを中心に紹介する企画展です。

後期(3月6日〜4月7日)展示を鑑賞してみました。

相変わらず外国人観光客で賑わっている嵐山。

ただ桜シーズンの前でもあるからか美術館内部はいたって静かでした。

福田美術館は江戸期から近代にかけての日本画を豊富に蔵しています。

本展ではまず栖鳳に影響を与えた師匠筋にあたる絵師・画家を紹介していますが、なんとそのスタートには栖鳳が受け継いだ円山・四条派の源流、円山応挙と呉春の作品が置かれていました。

さらに岡本豊彦や塩川文鱗と、この流派の系統をたどりながら栖鳳を直接指導した幸野楳嶺(1844-1895)までが紹介されています。

小品がほとんどではあるものの私設の美術館単館でここまでラインナップできてしまうことに驚きます。

この展覧会における主役は当然に竹内栖鳳で、アートワークに採用されている「金獅子図」が館内でもしっかり咆哮していました。

この「金獅子図」はライオンの毛並みまで丁寧に表現された写実系の一幅ですが、その他はどちらかというと精緻に描きこまれたというよりも彼の「省筆」芸が活かされた画の展示が多いように感じました。

巨大な金屏風「雨景・雪景図」も燦然と輝いてはいるものの、じっくり観るというより気軽にサラッと鑑賞したい小品が大半を占めている印象です。

ただ、一瞬で眼が吸い寄せられてしまい、しばらくその前から動けなくなってしまった作品もあります。

「春の海」と「海光清和(かいこうせいわ)」と題された二幅です。

前者は1924(大正13)年頃、当時の摂政宮(後の昭和天皇)に献上され、戦後、皇籍離脱する竹田宮家に下賜された由緒をもっている作品だそうです。

一方後者は1926(大正15)年頃に描かれ、館内の解説板によればあの鏑木清方が「ああ、なんと上手いのだろう」と嘆息混じりの言葉を残したとされる作品です。

共に「青」がとてもよく映えている絵画です。

当然に海を表現しているわけですが、実物をみるとその清透な美しさに圧倒され、景色というより「色」自体に魅了されてしまいます。

おそらく相当上質な群青の岩絵具が用いられているのでしょう。

二点とも「省筆」系のタッチで描かれていて人物などはかなり簡略化されています。

ゆえに一層、海の青とそれを取り巻く陽光の空気感が画面を支配することになります。

どこかモダンさすら感じる名品です。

京都画壇において「青」といえば、むしろ栖鳳のライバルであった山元春挙(1871-1933)が得意とした「春挙ブルー」が有名です。

栖鳳は春挙ほどにこの色彩を好んだわけではないように思えますが、実は代表作である「斑猫」(山種美術館蔵)の眼の色にみるように、春挙とは別種の透明感を青によって駆使できる名手でもあったわけです。

師匠の幸野楳嶺も教育者として非常に優れた人物でしたけれども、竹内栖鳳も近代京都画壇を牽引する画家たちを数多く育てたことで知られています。

村上華岳(1888-1939)は1911(明治44)年、京都市立絵画専門学校(現京都市立芸術大学)を卒業しています。

第1期生でした。

栖鳳は1909(明治42)年から1924(大正13)年までこの学校で教授を務めていますから、華岳も当然に栖鳳から指導を受けた弟子の一人ということになります。

本展(後期)では華岳の作品3点が紹介されています。

中でも晩年に近い二作品に強く惹かれました。

「墨絵牡丹図」は1932(昭和7)年に描かれた小品です。

一時は土田麦僊(1887-1936)等と共に国画創作協会を創設し華々しく活躍した華岳ですけれども、1923(大正12)年には体調の問題もあって京都を離れ画壇からは距離をとるようになります。

本作は彼の実質的な故郷ともいうべき神戸花隈に戻ってから描かれたこの画家晩年のスタイルをよくあらわした傑作です。

墨一色で描かれていますが、華岳はその濃淡を絶妙にコントロールし牡丹の立体感を十全に表現しています。

しかしそれは「写実」とはちょっと違っていて、どこかこの世の花とは思えないような幻想性も感じます。

村上華岳といえば「裸婦図」(山種美術館蔵)や「日高川清姫図」(東京国立近代美術館蔵)など、「線」の美しさがとりわけ印象的な画家です。

ところが持病の喘息が悪化するにつれ、その美しく息の長い線を描くことが難しくなります。

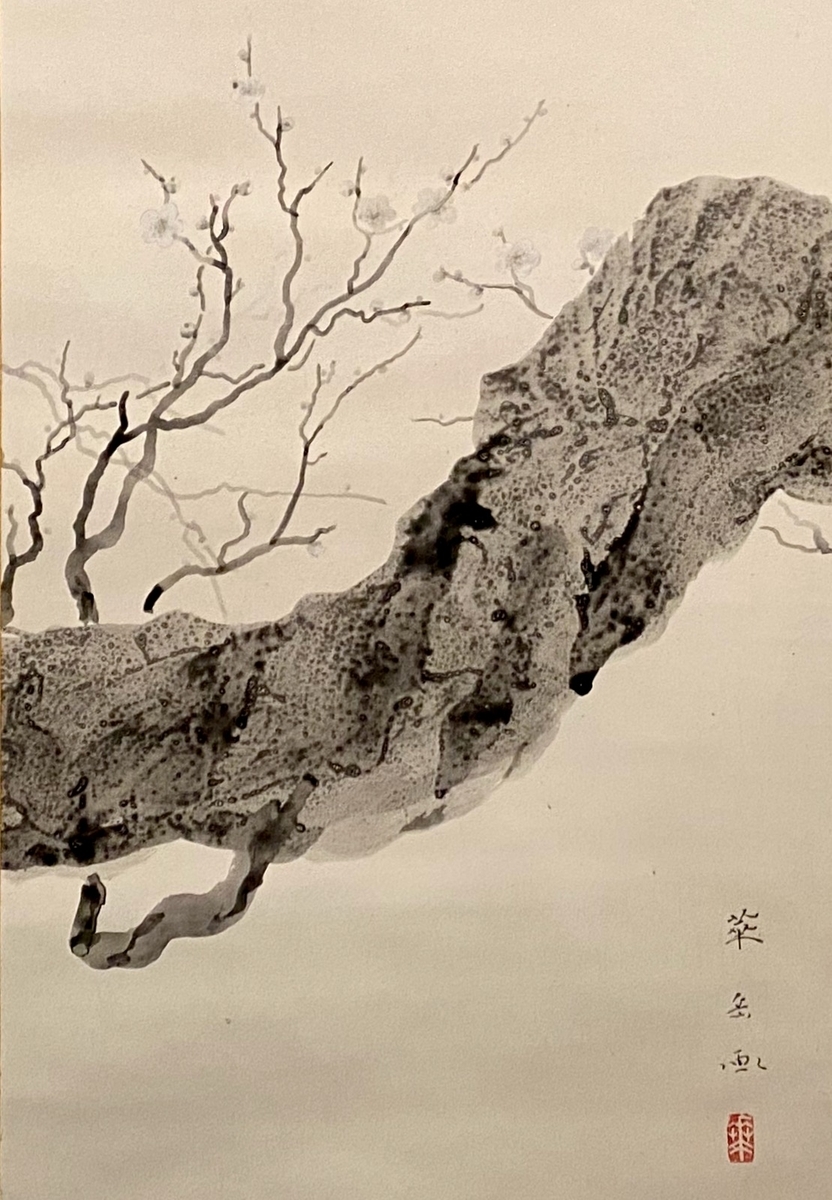

黒い牡丹図のおよそ5年前、1927(昭和2)年頃に描かれた「白梅図」はそんな華岳が長く引けなくなった線の代わりに細かく筆を重ねるという手法で描いた作品とされています。

たしかに絵の上部にみられる梅の細い枝はかつての官能的なカーブを失っていて、植物の生命力よりも様式美が優先された描画のようにもみえます。

ところが下部にある太い幹の部分は執拗に水墨の濃淡が重ねられ、まるでモノクロ写真のような迫力が生まれています。

こうした黒がもつ豊かな表現力が晩年の華岳を支えたのかもしれません。

先にみた「墨絵牡丹図」ではさらに「線」の要素を遠ざけ、グラデーションによる黒い交響の美を創出し新境地を開いています。

51歳の若さで亡くなったこの画家が最後にたどり着いた色、それが「黒」だったのでしょう。

本展は大半が福田美術館の館蔵品で占められているのですが、例外的に他館からの貸出品も陳列されています。

入江波光(1887-1948)の傑作、1920(大正9)年に描かれた「彼岸」(1920)が京都市美術館から出張していました。

波光は京都市立絵画専門学校で村上華岳と同級にあたり、彼と同様、栖鳳の指導を受けた画家の一人です。

仏教的なモチーフを好んだことでも華岳と共通点があるこの人の大正期を代表する作品がこの「彼岸」と西芳寺が蔵する「降魔」(1918)ということになるでしょうか。

久しぶりに間近でたっぷり鑑賞することができました。

例によって多くの作品が撮影OKとなっています。

ただどういう理由かはわからないのですがわずかにカメラNGマークが付されている絵画もありますから注意が必要です。